Castello di Udine

Civici musei e gallerie di storia e arte

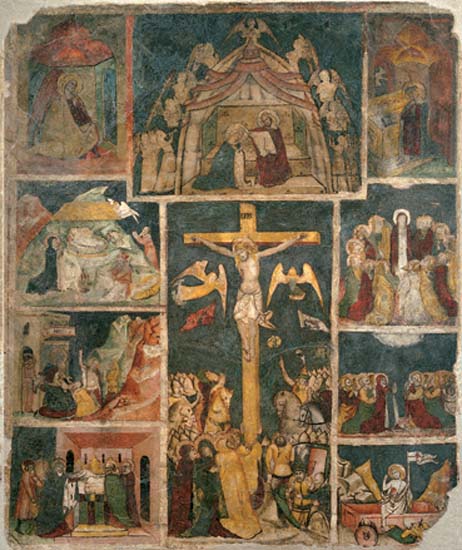

Raffigura la Crocifissione e storie di Cristo e della Vergine (al centro l'Incoronazione della Vergine e la Crocifissione, ai lati dall'alto in basso e da sinistra a destra: l'Annunciazione, l'Incoronazione della Vergine, la Natività di Cristo, l'Adorazione dei Magi, la Presentazione al Tempio, la Pentecoste, l'Ascensione e la Resurrezione).

Proviene da una stanza della demolita casa Lorentz di via Belloni in Udine. Fatto staccare negli anni Trenta dal barone Enrico Morpurgo, che lo collocò nel suo palazzo in via Savorgnana, venne asportato dai tedeschi nel 1944, ma recuperato l'anno seguente grazie all'interessamento dell'allora direttore del museo udinese Carlo Someda de Marco e in seguito dal propretario depositato presso i Civici Musei (1946). Singolare composizione, condotta secondo gli schemi consueti ai polittici su tavola, si rifà ai dettami stilistici di Vitale da Bologna, del quale riprende alcune invenzioni iconografiche (valido il confronto con la Crocifissione nella collezione Thyssen-Bornemisza di Madrid) traducendo tuttavia la corposa poetica del maestro emiliano in una parlata locale discorsiva e gradevole ancorchè priva di forza. Opera destinata alla devozione famigliare, così come altri affreschi presenti un tempo nelle case udinesi in parte recentemente ritrovati (CASADIO 1990, pp. 73-77), presenta soluzioni in seguito ripetute in altre pitture della terra friulana, in particolare negli affreschi della chiesetta di Santa Maria di Vineis a Strassoldo. da notare il singolare motivo del pdiglione a strisce di pelliccia nella scena dell'Incoronazione della vergine: presente in opere di Vitale ma anche più tardi in dipinti della seconda metà del Trecento in Udine e nel territorio, ha indotto Luigi Coletti (e in seguito altri studiosi) a ipotizare l'esistenza di un pittore indicato appunto come il "Maestro dei padiglioni". Tesi ormai sorpassata in quanto i recenti ritrovamenti di opere di Vitale da Bologna nel duomo di Udine e la nuova leggibilità data dal restauro al ciclo di storie di san Nicolò nello stesso duomo non lasciano dubbi sull'attribuzione di questo affresco a uno stretto seguace del pittore emiliano e sulla datazione attorno al 1350. Lo stesso COLETTI (1950, p. 255), del resto, scriveva "le scene mi paiono inventate con un estro, schizzate con una bravura e una freschezza anche superiori alla piacevole ed elegante diligenza del "Maestro dei padiglioni". il sorriso malizioso di queste figurette presenta tutta la sottile, fluida, vibrante e vivente maliziosità dei sorrisi di Vitale, non già la stereotipata grazietta un poco smorfiosa del "Padiglionaro". E' da considerare anche, per dirne una, la linea così aristocraticamente araldica delle ali degli angeli nella Crocifissione". Ritenendolo "prova di studio", GIOSEFFI (1982, p. 45) scrive che sarebbe tentato ritenerlo "almeno parzialmente", autografo di Viatale, nonostante lo stato disasrtoso. "Ma non può aver avuto quel valore di "manifesto" dell'arte rinnovata in senso bolognese (contratta rispetto agli spazi ed espansa per quanto riguarda la teatralità dell'evento raffigurato), che spettava per naturale competenza al "discorso" - clamorosamente innovativo, animosamente eloquente - della Cappella maggiore" del duomo di Udine.

BIBLIOGRAFIA

Bergamini G., Schede, in La Galleria d'Arte Antica dei Civici Musei di Udine. Dipinti dal XIV alla metà del XVII secolo, Vicenza 2002, I

Casadio P., Schede, in Restauri e ritrovamenti '87 - '90, Pasian di Prato (UD) 1990

Gioseffi D., Udine. Le arti., Udine 1982

Coletti L., Sulla Mostra della pittura bolognese del Trecento; con una coda polemica, in Emporium, Bergamo 1950, CXII