ex GAMUD

Casa Cavazzini Museo d'Arte Moderna e Contemporanea

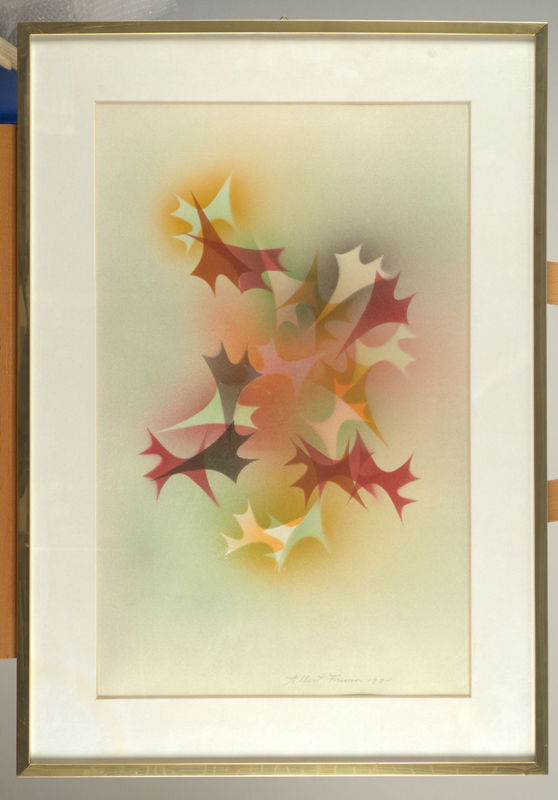

in basso a destra: Albert Friscia 1974

Albert Friscia studia alla National Academy of Design di New York e al Black Mountain College con Josef Albers. Nel 1948 si reca in Messico, a San Miguel de Allende per seguire i corsi e lavorare con Siqueiros nella Esquela Universitaria de Bellas Artes. Durante il soggiorno messicano, Friscia realizza diversi dipinti ispirati al folklore messicano. All’inizio dell’autunno del 1949 è a Parigi per studiare con André Masson. Si iscrive ai corsi d’Accademia della Grande Chaumière, che segue fino al settembre 1950. Il suo stile in questi anni è ancora figurativo. Dalla fine dì quell’anno si trasferisce in Italia per risiedere poi stabilmente a Roma. Tra gli anni ’50 e gli anni ’60 l’artista sperimenta quella che verrà definita la sua arte cinetica e ‘fluidità della comunicazione’. Dopo la collettiva presentata alla Galleria L’Obelisco nel 1968, brevetta il suo dispositivo a dischi polarizzati girevoli per proiezioni a colori di composizioni artistiche. Negli anni ‘70 si dedica con sempre più profondo interesse alla sua arte cinetico-luminosa. Prepara con le sue stesse mani quei materiali (polaroid) da comporre all’interno dei vetrini che, illuminati, possono trasformarsi in una sorgente di colori. A Potenza, nelle sale della Biblioteca Nazionale, è conservato quasi tutto il lascito della vedova di Albert Friscia, Lidia Di Bello, di origini potentine. Qui vi sono custodite opere che spaziano dal periodo figurativo a quello astratto: dipinti, sculture in bronzo e marmo e opere cinetiche realizzate tra il 1935 e il 1989. Tra queste alcune molto simili a quella della collezione FRIAM, anche se più recenti, eseguite tra la fine degli anni ’70 e anni ’80. Si caratterizzano da figure ellittiche dai contorni appuntiti che si sovrappongono le une alle altre creando particolari effetti cromatici di trasparenze. L’opera di Udine pare essere un prototipo per queste composizioni, per la similitudine delle forme che si delineano una sopra l’altra e per i colori alternativamente chiari e scuri che conferiscono profondità alla composizione astratta.

BIBLIOGRAFIA

Gransinigh V., Storie di collezioni e di un museo., in Casa Cavazzini - Le collezioni del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Udine, Udine 2018

Gransinigh V., Casa Cavazzini. Guida al museo d'arte contemporanea, Udine 2017

Gransinigh V., La donazione FRIAM: arte e solidarietà internazionale nel Friuli del posterremoto, in Memorie. Arte, immagini e parole del terremoto in Friuli. Catalogo della mostra a cura di A. Azzollini e A. Giusa, Villa Manin di Passariano, Udine, 21 aprile-3 luglio 1916, Milano 2016

Brezigar I., Arte americana della collezione FRIAM, in Memorie. Arte, immagini e parole del terremoto in Friuli, Milano 2016

Belloni F., Friuli 1976: la collezione d'arte americana FRIAM, in Palinsesti. Sismologie Repertorio Intro/Extra Moenia. Catalogo della mostra cura di A. Del Puppo, San Vito al Tagliamento, 30 settembre-28 ottobre 2006, Ginevra-Milano 2006

Reale I., Galleria d'Arte Moderna di Udine. Guide Artistiche Electa, Milano 1997

Quargnal E./ Orlandini Volpi M., Arte americana contemporanea. Udine, Sala Ajace, 20 settembre - 16 novembre 1980, Udine 1980