Collezione privata

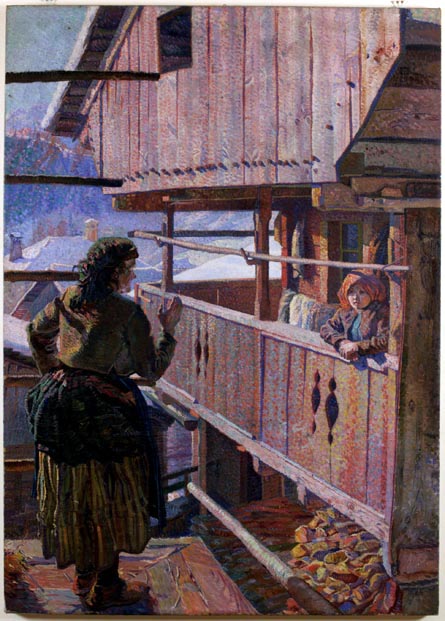

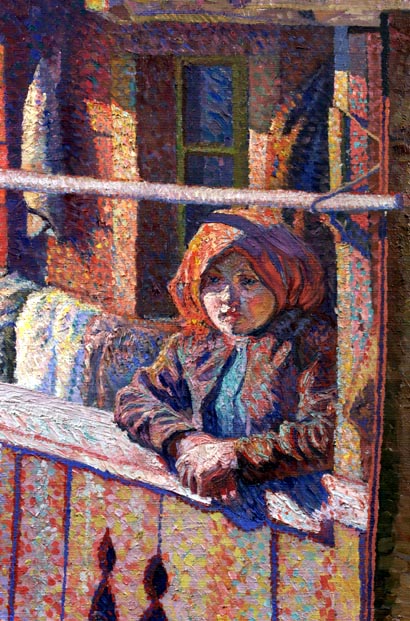

Il quadro rappresenta uno scorcio di casa tipica saurana con timpano e ballatoio, da cui si affaccia una bimba che pare conversare con la donna anziana in abbigliamento tipico posta sulla sinistra.

Il dipinto fa parte di una serie di opere realizzate a Sauris negli anni 1920, 1921,1922 durante i soggiorni trascorsi in compagnia dell'amico pittore Giovanni Napoleone Pellis. Come scrive Franca Merluzzi (1994, p. 93), i due pittori erano legati da uno stretto rapporto di amicizia e condividevano l'interesse per l'ambiente montano tanto da cimentarsi spesso negli stessi soggetti e nelle stesse inquadrature. A Sauris Barazzutti matura l'interesse per le costruzioni tipiche in legno che approfondirà nei rilievi per Forni di Sotto. Il disegno che rappresentava la casa saurana (cfr. scheda 104949) viene utilizzato fedelmente nel dipinto con l'unica aggiunta delle due figure: una vecchia contadina sulla sinistra, abbigliata alla maniera tradizionale, e una bimba che curiosa l'osserva dal ballatoio sulla destra. Del resto i soggiorni a Sauris, paese che rimaneva spesso isolato dal resto della Carnia costituivano per Barazzutti l'equivalente della Bretagna o della Polinesia per Gauguin, cioè luoghi dove sperimentare esperienze pittoriche senza il condizionamento di scuole o di correnti, a contatto con un ambiente geografico e umano, semplice e spontaneo. In ambito italiano Barazzutti assimilò attentamente la lezione di Segantini e il suo considerare la montagna anche un ideale di vita, ideale comune non solo agli artisti ma anche ai letterati del primo Novecento. La stessa Merluzzi evidenzia il rapporto tra il dipinto schedato e la tela di Segantini "Al balcone" (1893) preceduto come nel caso di Barazzutti da un disegno preparatorio a matita. Al divisionismo di Segantini, derivato attraverso la mediazione di Pellis e Davanzo, si rifanno gli impasti cromatici di concretezza materica, i colori puri sono accostati secondo le teorie divisioniste, ricostruendo i volumi e la profondità prospettica della veduta (R. Cargnelutti, 1994, 42-43). Secondo la studiosa nel dipinto schedato il pittore ha superato il naturalismo tardoottocentesco e ha ormai fatto propria la lezione divisionista e in questo dipinto l'interesse per il paesaggio si accoppia all'attenzione per la figura umana, come per esempio "la scultorea figura di donna, ripresa di spalle". Lo scorcio del ballatoio mostra alcune particolarità delle case saurane e in particolare la struttura in blockbau, cioè in tronchi squadrati con l'ascia e incavati agli angoli per incastrare i tronchi. Lo sporto sotto il tetto è coperto da un mantello di tavole che forma il caratteristico timpano delle case saurane; esso consente anche di ampliare i volumi e di proteggere il sottostante ballatoio. Gli angoli del timpano sono sagomati secondo una caratteristica del paese e lo stesso presenta una apertura centrale al posto delle croci. Il ballatoio sorretto da stanghe e travi che fuori escono dal Blockbau presenta un parapetto formato da tavole piatte: esse sono piene, ma alcune hanno bordi sagomati con profili diversi e sono accostate strettamente tra loro a formare un disegno ornamentale che sembra traforato. I ballatoi servivano per essiccare foraggi e cereali, che venivano appoggiati su bastoni agganciati in posizione orizzontale alle stanghe verticali dei ballatoi. La parte bassa della casa, ben protetta dagli agenti atmosferici serviva come deposito per gli attrezzi e il legname. Il punto di vista è dall'alto verso il basso e mette bene in evidenza come tutto il paese sia costruito sfruttando al meglio la pendenza del terreno e l'esposizione al sole (Peres, 1998, 234). Nonostante manchi la firma, l'attribuzione a Giuseppe Barazzutti è assolutamente certa poiché si conoscono le circostanze in cui l'opera è entrata a far parte della collezione. Il quadro è entrato a far parte della collezione degli eredi della nipote dell'artista (Maria Mazzanti). Forse il dipinto si può identificare con "Le comunicanti" presentato alla II Mostra di emulazione del 1921. Il dipinto è stato schedato da Franca Merluzzi in occasione della mostra allestita a Sauris nel 1994 con il numero 1.14 nella sezione 1 Pittura. Vedute e paesaggi.

BIBLIOGRAFIA

Giuseppe Barazzutti, Giuseppe Barazzutti. La bottega d'arte, Mariano del Friuli (GO) 1994

Giuseppe Barazzutti, Giuseppe Barazzutti. La bottega d'arte, Mariano del Friuli (GO) 1994

Merluzzi F., Pittori emigranti nell'impero e l'artista Giuseppe Barazzutti, in Puje Pore Nuje, Brescia 2002, n.21

Merluzzi F., Pitors a Glemone, in Glemone, Udine 2001

Merluzzi F./ Bucco G., Il gemonese Giuseppe Barazzutti veratile artista tra sacro e profano, in Ce Fastu?, Udine 1993, n.1, LXIX