Musei Provinciali di Borgo Castello

Musei Provinciali. Museo della moda e delle arti applicate

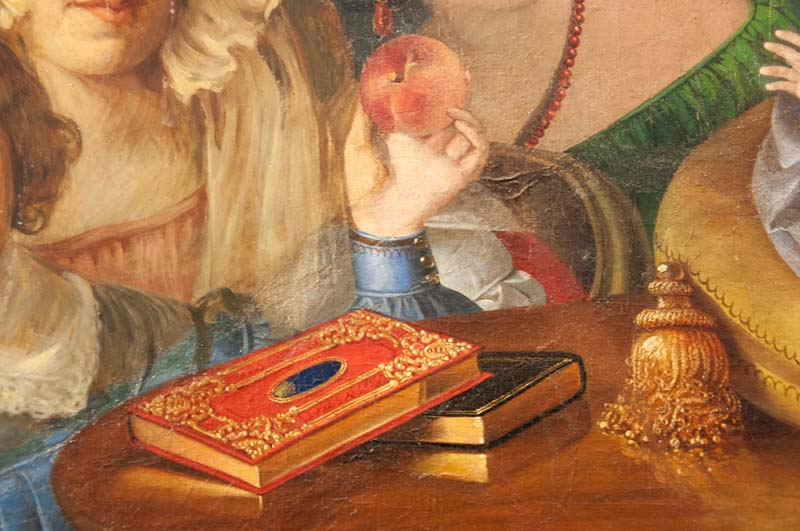

Ritratto di famiglia. Tre uomini indossano redingot scure, camicie bianche e cravatte annodate a fiocco. Cinque donne indossano abiti dai colori vivaci e gioielli, tra cui collane e orecchini di corallo. La prima sulla sinistra ha il capo coperto da una cuffietta con bordura in pizzo e fiori a lato, mentre le altre hanno il capo scoperto. Sono presenti anche una bambina con abito azzurro e una neonata con vestina bianca. Il gruppo è disposto intorno ad un tavolo. In secondo piano, a destra, una quinta architettonica mostra entro una nicchia una statua femminile. A sinistra, è presente una statua di bambino che stringe un cigno posta su piedistallo. Un grande tendaggio rosa antico apre lo sfondo su un paesaggio in cui si intravede un villaggio. Sulla balaustra a sinistra un ampolla in vetro con pesci rossi. Sul tavolo alcuni libri.

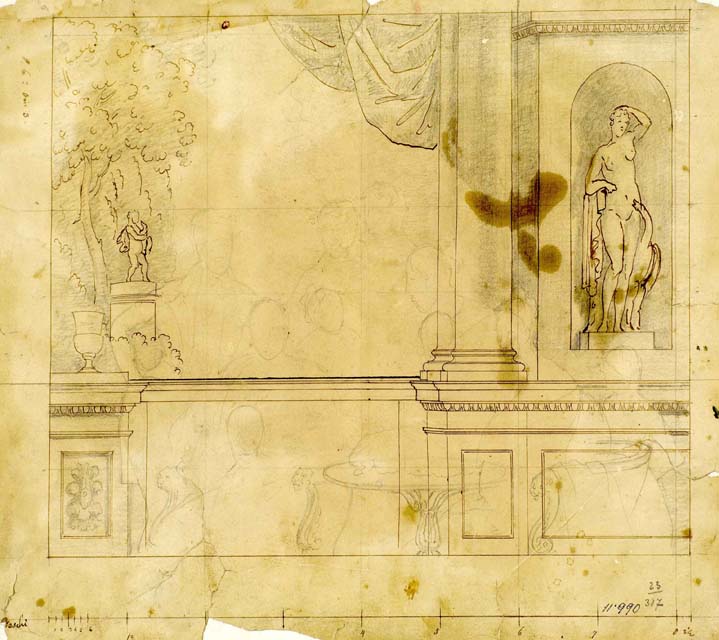

Il dipinto si trovava nella casa di Iedidà Ida Senigaglia in Luzzatto a Terzo d’Aquileia fino allo scoppio della prima guerra mondiale. Durante il periodo bellico fu gravemente danneggiato da un atto vandalico che perpetrò l’asportazione delle teste di sei personaggi. Nei primi anni venti l’opera fu presa in consegna dall’antiquario Gino Calligaris che la fece restaurare e reintelare; alla fine della seconda guerra il dipinto veniva affidato al Museo di Gorizia. Questo ritratto di gruppo è la più vasta e complessa composizione realizzata da Giuseppe Tominz incaricato di ritrarre al completo il ramo della famiglia Senigaglia facente capo a Benedetto. Cominciando da sinistra, il capofamiglia è chiaramente identificabile per l’elegante spilla di brillanti con l’iniziale “B” appuntata sul petto. Gli sono accanto la moglie Nina e l’ultimogenito Nedanele Vita; attorno al tavolo, procedendo da sinistra a destra, sono ritratti la figlia Sofia, il figlio Giacobbe, detto Giacomo, con la moglie Anna Levi e la figlioletta Iedidà Ida. In primo piano si staglia la splendida figura della quintogenita Sara Chiara alle cui spalle si trovano la sorella Bersabea con il marito Abram Reggio, mentre alla sua destra siede la sorella Anna. Benedetto Senigaglia nacque il 24 aprile 1800, nel 1818, sposò Marianna Levi, detta Nina, e si spense a Gradisca nel 1854. Dal matrimonio nacquero otto figli. Il primogenito Giacobbe, detto Giacomo, nato nel 1820, si sposò nel 1843 con Anna Levi. La coppia ebbe tre figlie: Iedidà Ida, nata nel 1844, Emma Iemina, nel 1845 e Chiara, nel 1850. Iedidà Ida sposerà un Luzzatto di Terzo d’Aquileia. Bersabea Senigaglia, secondogenita di Benedetto e Nina, nacque nel 1822. Nel 1840 sposò Abram; l’anno seguente nacque l’unica figlia, Rachelle Irene Sulamit. I coniugi morirono entrambi nel 1893. Anna, nata nel 1826 da Benedetto e Nina, nel 1844, sposò Alberto David Fleischermann e si trasferì in Moravia. Nel 1828 seguì Sara Chiara che, nel 1847, sposò il cugino Abram Senigaglia e morì nel 1849, dopo la nascita di Isaia Vita Isidoro nel 1848. Nel 1830 nacque Nedanele, morta a quattro anni, seguita nel 1831 da Sofia che, nel 1850, sposò Giuseppe Pardo, e dall’ultimogenito Nedanele Vita nato nel 1835. Tenendo conto dei dati anagrafici dei membri della famiglia Senigaglia ritratti da Giuseppe Tominz, si può ritenere che il dipinto sia stato eseguito nel 1844, pochi mesi dopo la nascita della nipotina Iedidà Ida e poco prima della partenza della terzogenita Anna per la Moravia. Nel dipinto vi è inoltre corrispondenza tra effige e dati anagrafici per Nedanele Vita, Sofia e Sara Chiara che, nel 1844, avevano rispettivamente nove, quattordici e sedici anni. I Musei Provinciali di Gorizia conservano lo schizzo preparatorio del dipinto a matita e penna sulla quadrettatura di fondo predisposta per l’ingrandimento. Vi compaiono solo dieci figure che, come l’arredo, sono appena abbozzate a matita, mentre gli elementi architettonici dell’interno ed il giardino sullo sfondo sono descritti in modo più particolareggiato, con linee di contorno a china ed ombreggiature a matita. La variante di maggior rilievo nello schizzo è la statua nella nicchia a destra raffigurante Leda con il cigno, sostituita nell’olio da una figura classica, forse identificabile come Allegoria della Prudenza (donna con libro). Pure il vaso di pietra sulla balaustra a sinistra è sostituito nella tela dal vaso dei pesci, un espediente che consente all’artista di creare un magnifico gioco di luci riflesse. Del dipinto si conoscono anche due bozzetti preparatori ad olio, entrambi diversi dalla redazione finale per la presenza di sole dieci figure e per la diversa disposizione dei personaggi in seconda fila: il primo studio, di collezione privata milanese, rappresenta una prima idea della composizione; il secondo bozzetto, già nella collezione Calligaris di Firenze, è una versione più accurata del primo modelletto ed anticipa, pur con notevoli varianti formali e coloristiche, la stesura definitiva. I personaggi raffigurati nelle due telette, andando da sinistra a destra, potrebbero essere così identificati: in piedi, appoggiato alla poltrona, Abram Reggio, accanto a lui la moglie Bersabea che trattiene il fratellino Nedanele Vita. Al centro del gruppo, in piedi, il capofamiglia Benedetto Senigaglia, la cui moglie Nina siede al centro del tavolo. Alle sue spalle il primogenito Giacomo con la moglie Anna Levi e la piccola Iedidà Ida. A destra, Sara Chiara in primo piano e, alle sue spalle, Anna. In entrambi i bozzetti è assente Sofia. La diversa disposizione del gruppo familiare nella prima idea del quadro non è particolarmente sorprendente, curiosa risulta invece la circostanza che nei bozzetti l’abbigliamento e l’acconciatura delle signore siano riferibili alla moda dei primi anni trenta dell’Ottocento. La spiegazione più probabile è che Giuseppe Tominz abbia realizzato i modelletti senza preoccuparsi della moda, i cui dettagli sono invece rigorosamente rispettati nella versione definitiva del ritratto di famiglia dove le acconciature e gli abiti femminili sono esattamente quelli previsti dalle tendenze dei primi anni quaranta. Allineata a questo momento è anche la conduzione pittorica dell’opera che raggiunge il diapason nella splendida figura di Sara Chiara in primo piano: “il suo soave candore si vale della fermezza del segno, della precisione tattile, dell’incanto di luci evocate sul niveo raso, di quello scivolare di curve dai capelli alle spalle, lungo la schiena sinuosa, la manica strozzata in un arabesco di pieghe e poi splendidamente ampliata, fino alle mani congiunte nel grembo sulla gonna largamente espansa, in un’armoniosa continuità di contorno di rara precisione e purezza” (Coronini 1966, p. 174). L’acuta evidenza “tattile” della pittura di Tominz venivano evidenziati anche da Morassi che, tuttavia, rilevava come il ritratto della Famiglia Senigaglia, sebbene fosse stato assolto dall’artista “con innegabile abilità”, risentiva un po’ dell’effetto “macchina”. Giuseppe Maria Pilo stabilì un interessante confronto con la coeva arte di Michelangelo Grigoletti, ossservando che “il linguaggio veneziano e tonale del Grigoletti si palesa nel Ritratto della famiglia Petich del tutto coerente con la mobilità dell’azione rappresentata: qui i personaggi compongono una scena introiettata nel reale dipinto, di cui si afferra lo svolgimento; che coinvolge bensì lo spettatore, ma precisamente come parte attiva della breve – e pur intenzionalmente emblematica – vicenda”. Viceversa, la poetica di Tominz si qualifica con pregnanza di significato “nella nitida individuazione lineare, nella restituzione fragrante dei valori tattili, nell’incanto immoto che ne risulta dalla messa in posa, [che sono] il riflesso di una coscienza ben avvertita, di una ricerca di verità perseguita con lucido rigore professionale. […] C’è anche un limite, che ricorrerà costante anche nei più inoltrati esemplari Frusic e Parisi. Esso è implicito proprio in quel concetto di ‹messa in posa›, che equivale a ‹presentazione› del soggetto allo spettatore, dinanzi agli occhi estranei del quale le dieci figure [del bozzetto] della Famiglia Senigaglia appaiono immobili, bloccate in atteggiamenti non disponibili alla ‹eventualità› di mutazioni; e perciò non comunicano fra loro; e per ciò, anche il veicolo pittorico del Tominz, così compiutamente ‹formale› e plasticamente concluso, si manifesta il più idoneo a una siffatta realizzazione oggettiva: […] Credo che stia in questa diversità di disposizione la differenza sostanziale, veramente di fondo, che oppone i due mondi, e i due linguaggi espressivi, del Grigoletti e del Tominz”. Ed è proprio quel “quid” diverso, quell’inconfondibile “arietta viennese” che formano l’attrattiva più particolare ed accattivante della pittura di Giuseppe Tominz, che seppe rendere in modo impareggiabile la sottile atmosfera “austriaca” al fondo italiano della vita triestina e goriziana. (DELNERI 2007)

BIBLIOGRAFIA

Delneri A., Schede, in La Pinacoteca dei Musei Provinciali di Gorizia, Vicenza 2007

Giuseppe Tominz, Giuseppe Tominz. L'arte delle virtù borghesi. Guida alla mostra, Trieste 2002

Malni Pascoletti M., Aureo Ottocento. La collezione di gioielli dei Musei Provinciali di Gorizia, Udine 1989

Tavano S., Con Venezia e con Vienna. L'arte a Gorizia (1740 – 1914), in Studi Goriziani, Gorizia 1985, vol LXI (gennaio-giugno)

Bradaschia G., Andiamo insieme a visitare i Musei Provinciali di Gorizia, Gorizia 1980

Malni Pascoletti M., La pinacoteca di Palazzo Attems, in Studi Goriziani, Gorizia 1977, XLV

Pilo G. M., Il ritratto della famiglia Petich, e qualche considerazione sui rapporti fra il Grigoletti e il Tominz, in Studi Goriziani, Gorizia 1976, gennaio-giugno

Morassi A., Elogio a Giuseppe Tominz, in Mostra di Giuseppe Tominz, Gorizia 1966

Mostra Giuseppe Tominz, Mostra di Giuseppe Tominz, Gorizia 1966

Marini R., Giuseppe Tominz, Venezia 1952, passim