bottega artigiana o abitazione privata

industria

sec. XX terzo quarto

sec. XX seconda metà

Museo di documentazione della civiltà contadina

Museo di documentazione della civiltà contadina friulana

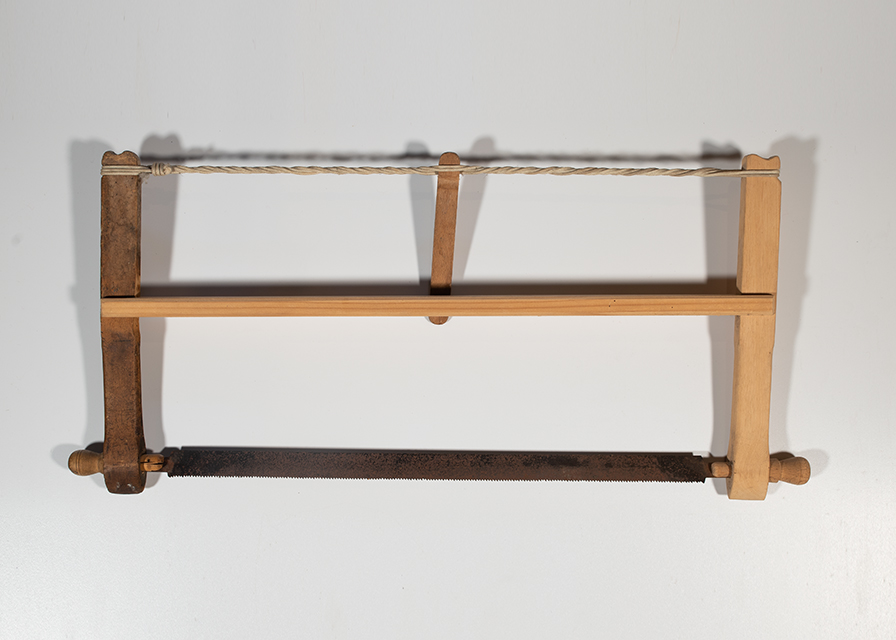

La sega presenta una struttura di legni diversi, a forma di H. E' composta da due aste verticali #staggioli#, fissate, al centro, a un regolo o traversa rettangolare, leggermente snodato nelle congiunzioni. A un lato delle aste verticali è fissata una lama seghettata, regolabile nell'inclinazione grazie alle manopole laterali, di legno diverso. La lama è fissata con un chiodino trasversale nei tagli delle manopole. Una manopola, quella originale, presenta dei filetti decorativi; entrambe trapassano le aste verticali. Al lato opposto della lama un cordino bianco è avvolto attorno agli incavi delle aste verticali e messo in tensione da un regolo centrale chiamato #stecca#, perpendicolare alla traversa e che si blocca appoggiandosi alla traversa stessa. Il regolo ha la forma di un parallelepipedo con gli angoli smussati.

L'attrezzo non presenta marchi di fabbrica, per cui potrebbe essere stato realizzato da una piccola industria, forse locale o anche da una buona bottega artigiana. Un tempo costava poco il lavoro e molto il materiale, per cui spesso gli artigiani acquistavano solo le parti che non potevano produrre da soli, come ad esempio le lame. Anche il catalogo S.A.F.E.M (Società Adriatica Ferramenta e Metalli) presenta in vendita solo "lame per seghe da bottaio e da carraio", mentre la struttura veniva demandata agli artigiani o ai diretti utilizzatori che la fabbricavano in casa. La zona da cui provengono gli oggetti del Museo di Farra si trovava sotto l'impero austroungarico fino agli anni 20 del XX secolo, dopo la prima guerra mondiale. Vista la situazione di confine ed il periodo storico, la sega potrebbe essere stata realizzato sia nell'attuale Italia, che in Austria, Slovenia o in altri paesi. Altre notizie in Annotazioni.

BIBLIOGRAFIA

Storia vite vino Friuli, Storia della vite e del vino in Friuli e a Trieste, Udine 2017

Costantini E./ Mattaloni C./ Petrussi C., La vite nella storia e nella cultura del Friuli, Udine 2007, II

Museo Documentazione Colmello Grotta, Il museo di documentazione della civiltà contadina di Colmello di Grotta, Mariano del Friuli (GO) 1993

Penzi D., Vandi e regolà. Una cultura contadina dimenticata, Udine 1983

Società Adriatica Ferramenta e Metalli, Catalogo Generale 1927, Venezia 1927

Andreani I., L'arte nei mestieri. Il falegname, Milano 1916